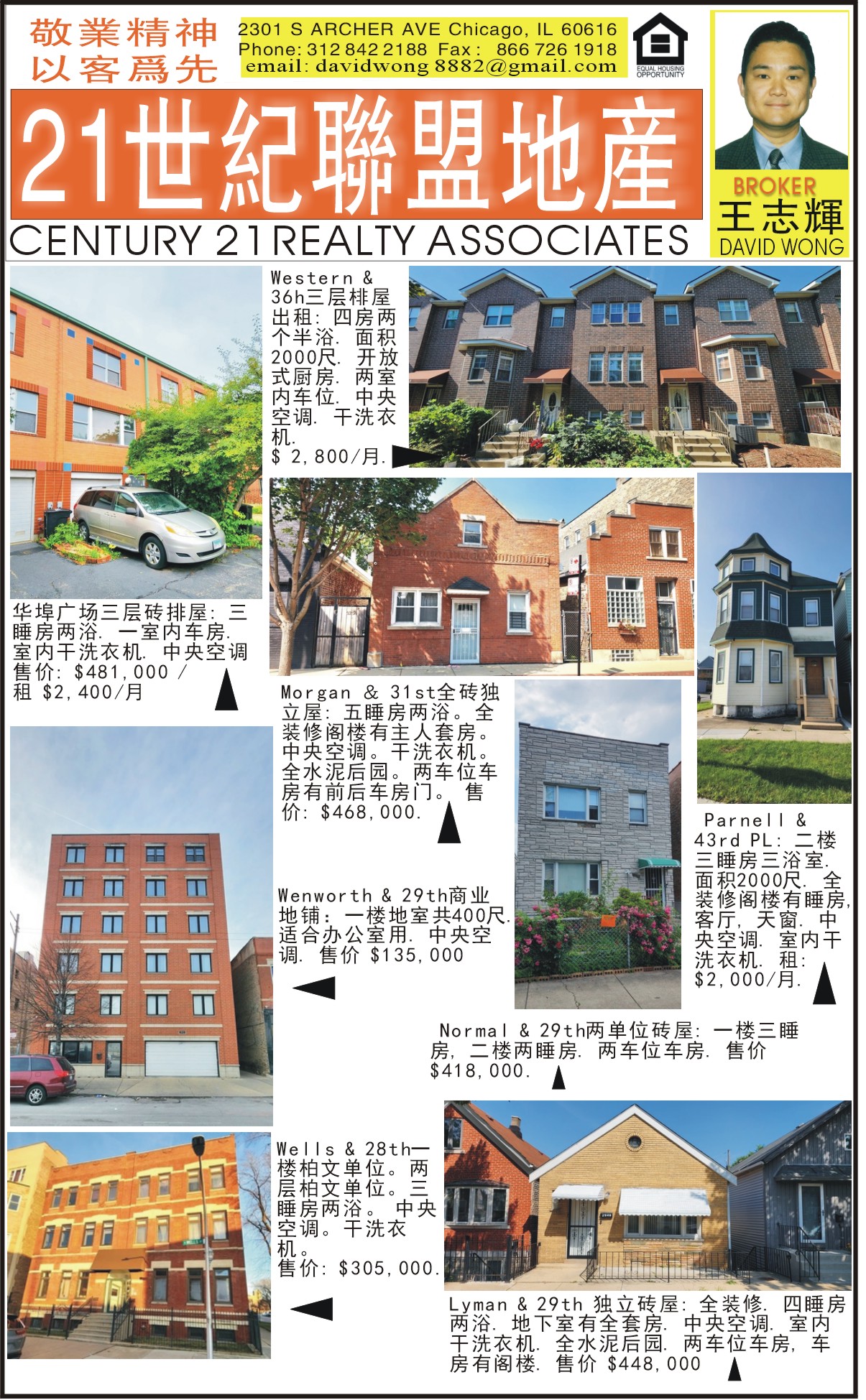

侨海创新发展论坛现场。王沁睿摄

在推动科技创新发展过程中,侨界人才发挥了重要作用。数据显示,改革开放以来,引进的外资中60%为侨资,引进的外企中70%为侨企,引进的海外高层次人才中95%以上是华侨华人。作为联通中外的桥梁纽带,侨界人才既是国际创新趋势的“传感器”,又是成果技术转化落地的“加速器”。

当前全球科技创新进入密集活跃期,新技术、新产业、新业态蓬勃发展,如何进一步凝聚侨界人才智慧,促进科技创新国际合作,在最近举行的2025中关村论坛——侨海创新发展平行论坛上,一些与会人士提到这样几个关键词。

关键词一:信心

“你好!”在2025中关村论坛年会(下称“论坛年会”)现场,迎宾机器人面带微笑同来宾打招呼。论坛年会期间,15家企业的近百台机器人“智”愿者随处可见:引导机器人带领嘉宾前往不同的活动区域;孪生书法机器人挥毫泼墨;仿生机器狗表演后空翻;泡茶机器人从洗茶、冲泡到倒茶,每一个步骤都行云流水……这一切让参会者真切地感受到,未来已来,就在你我身边。

中国人工智能技术快速发展,源于这片创新发展的沃土。数据显示,作为世界第二大经济体,中国对全球经济增长的贡献稳定在30%左右。在科技创新方面,世界知识产权组织去年发布的报告显示,中国的全球创新指数排名第11位,是10年来创新力提升最快的经济体之一。国家统计局今年初发布的数据显示,去年中国全社会研究与试验发展经费总量超过3.6万亿元,稳居世界第二。

中国科学院院士、北京大学工学部主任兼工学院院长段慧玲2007年从海外回到中国工作。“我深深体会到,如今的创新发展占据了天时、地利、人和。”段慧玲说,从天时看,第四次工业革命风起云涌,中华民族伟大复兴进入关键时期,当前正是海外人才回国干事创业的黄金时期。从地利看,各地高度重视科技创新,以北京为例,正在加快建设具有全球影响力的科技创新中心,创新资源丰富、创新发展平台完善、扶持政策保障有力。从人和看,中国高度重视提升高水平科技人才培养和集聚能力,实行了更加积极、更加开放、更加有效的人才政策。

近年来,广大海外侨胞发挥自身的专业优势,将个人事业发展同祖(籍)国发展紧密结合起来,在中国式现代化中发挥作用。在北京市海淀区,已有40万名归侨侨眷及海外人才逐梦扎根。北京市海淀地区海外联谊会会长冒小飞表示,海淀为海外人才进行科技创新提供了良好支撑条件,比如先进的设施设备、广泛而包容的应用场景、勤勉团结的合作团队等;同时持续完善海外人才支持保障体系,让侨界人才安心创业、舒心生活。

“广大海外侨胞相信自己、相信中国、相信未来,在中国式现代化建设中把握机遇。”中国侨联副主席程红表示,中国经济社会的稳定发展,是开展科技创新的一个重要条件。在中国的这块沃土上进行创新研发、产业升级,能够更好实现从书架到货架、从实验室到生产线的转化。

关键词二:创新

科技创新和产业创新,是发展新质生产力的基本路径。侨界人才如何向“新”而行,为科技创新事业注入更多侨动力,一些与会人士提到了“创新”。

去年6月,嫦娥六号着陆器携带的五星红旗在月球背面成功展开。这是中国首次在月球背面独立动态展示国旗。这面国旗十分特别,它的原材料是玄武岩纤维。这种由岩石拉成的细丝,直径大约为一根头发丝的1/3。

20多年来,中国科学院院士、地质学家刘嘉麒和同事一直致力于玄武岩纤维研究。“我们现在都强调创新,其实创新就是做一些别人干不了或者别人干不好的事情。”刘嘉麒认为,新质生产力的特点是创新,要以创新促创业,以创业促发展。现在许多学科正处于由量变到质变的关键时期,科研人员要抢抓机遇,在推动科技成果转化、促进创新链产业链融合等方面展现更大作为。

作为人工智能专家,日本工程院院士任福继从2000年开始致力于情感计算与情感机器人研究。他的团队结合人类的自然语言、语音、表情以及生理信息等指标,综合进行人类的情感计算,让机器人进行深度学习,产生机器情感,从冷冰冰的铁皮人变成可以分担情绪的“有温度的机器人”。

“三四十年前,侨胞主要把海外一些资金、技术引进到中国,现在中国在一些方面已经走到世界前列。科技创新进入深水区,需要侨胞更加注重把创新理念、管理方式、评价机制等引进来,这样才能更好地激励创新。”任福继说。

“高校在构建创新与发展的协同机制中应发挥更大作用。”清华大学集成电路学院教授王志华认为,以工程教育为例,高校教育要以创新发展为导向,培养社会急需的人才,为工业企业提供创新性成果,促进相关技术成果向产业应用转化。

关键词三:联通

当今世界,唯有开放合作才能促进科技进步和创新。中国与很多国家进行了广泛而深入的政府间和民间科技交流和合作。多年来,侨界人士积极牵线搭桥,推动新兴领域中外交流合作。

美国华人专家会会长、美国加州州立大学教授王希萌多年在海外工作,其所在的美国华人专家会通过创新论坛、科技大赛、项目路演等形式,积极促进科技创新“请进来”和“走出去”。

“国家发展需要科技人才,人才需要培养和交流。这是我在海外一个非常切身的体会。”王希萌认为,海外侨胞、社团可以发挥桥梁纽带作用,促进中外人才领域交流合作,比如促进中外高校联合培养博士、博士后;瞄准企业所需,加强高校与企业合作,推进产学研用一体化发展。

欧亚论坛主席朱爱莲生在中国,长在欧洲。近年来,她通过创办报纸、举办论坛,为中欧企业合作牵线搭桥。她认为,中欧企业间应通过持续对话,增进对彼此市场、文化和商业环境的了解,提升合作效率和成功率。此外,中国企业在制造业、基础设施建设等领域拥有显著优势,欧洲企业在技术创新、品牌管理等方面处于领先地位,双方可以在技术创新、绿色能源和可持续发展等领域开展深度合作,共同应对气候变化、能源安全等全球性问题。

“在欧华侨华人熟悉中欧两地的文化和商业环境,可以凭借丰富经验和专业知识,通过组织商务活动、建立人脉网络,为中欧企业合作提供咨询服务、促成项目落地。华侨华人还可以积极参与政策制定和倡导工作,为企业合作争取更多支持。”朱爱莲说。

近年来,北京市侨联通过参与组织侨海创新发展论坛、全球创业大赛、首都侨智发展大会等活动,打造涉侨引才引智品牌项目。“北京市侨联将进一步健全为侨服务建设体系,提升引智引资效能,促进科技创新国际交流合作。”中国科学院院士、北京市侨联主席陆林说。(彭训文 王沁睿)

《人民日报海外版》(2025年04月07日 第 06 版)