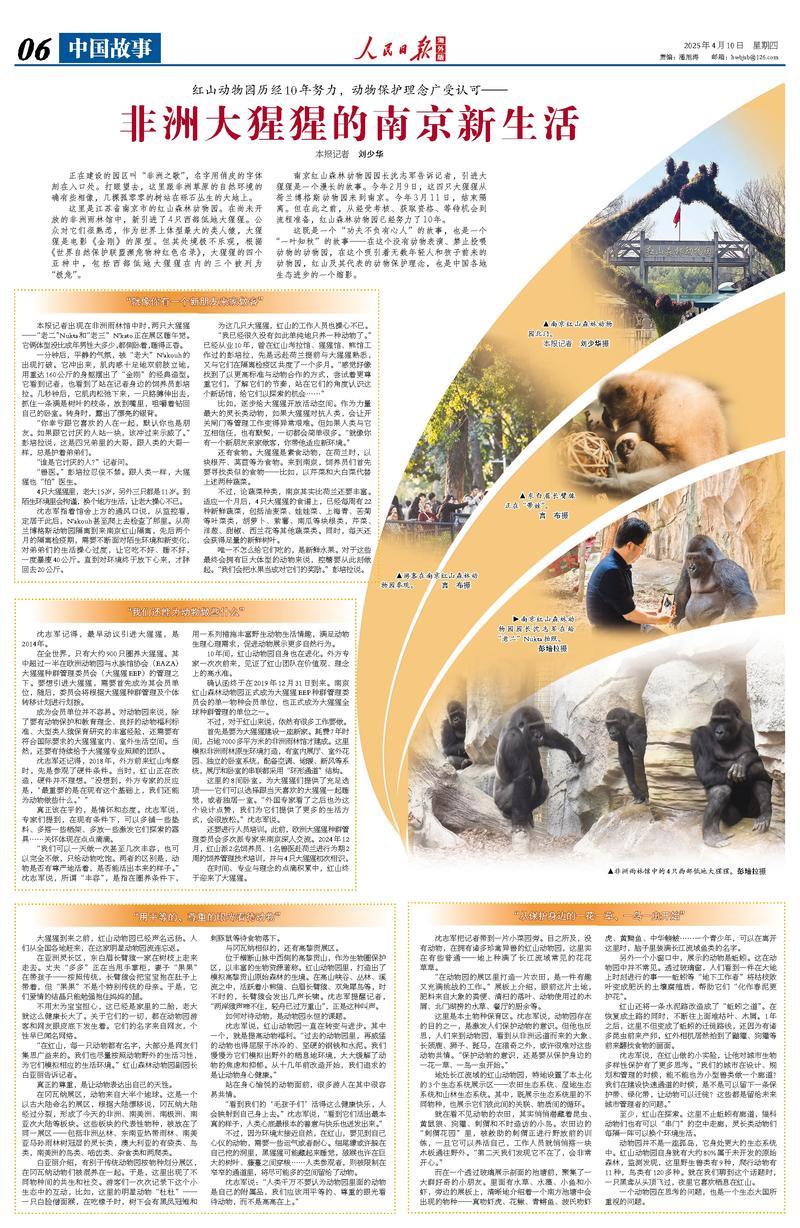

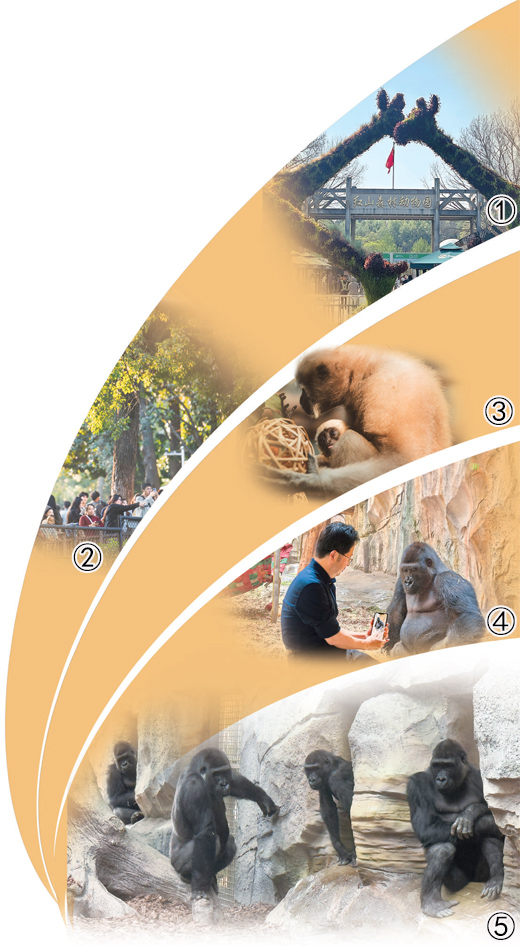

图①:南京红山森林动物园北门。本报记者 刘少华摄

图②:游客在南京红山森林动物园参观。言 布摄

图③:东白眉长臂猿正在“带娃”。言 布摄

图④:南京红山森林动物园园长沈志军在给“老二”Nukta拍照。彭培拉摄

图⑤:非洲雨林馆中的4只西部低地大猩猩。彭培拉摄

正在建设的园区叫“非洲之歌”,名字用俏皮的字体刻在入口处。打眼望去,这里跟非洲草原的自然环境的确有些相像,几棵孤零零的树站在砾石丛生的大地上。

这里是江苏省南京市的红山森林动物园。在尚未开放的非洲雨林馆中,新引进了4只西部低地大猩猩。公众对它们很熟悉,作为世界上体型最大的类人猿,大猩猩是电影《金刚》的原型。但其处境极不乐观,根据《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》,大猩猩的四个亚种中,包括西部低地大猩猩在内的三个被列为“极危”。

南京红山森林动物园园长沈志军告诉记者,引进大猩猩是一个漫长的故事。今年2月9日,这四只大猩猩从荷兰博格斯动物园来到南京。今年3月11日,结束隔离。但在此之前,从经受考核、获取资格、等待机会到流程准备,红山森林动物园已经努力了10年。

这既是一个“功夫不负有心人”的故事,也是一个“一叶知秋”的故事——在这个没有动物表演、禁止投喂动物的动物园,在这个吸引着无数年轻人和孩子前来的动物园,红山及其代表的动物保护理念,也是中国各地生态进步的一个缩影。

“就像你有一个新朋友来家做客”

本报记者出现在非洲雨林馆中时,两只大猩猩——“老二”Nukta和“老三” N’kato正在展区睡午觉。它俩体型没比成年男性大多少,都侧卧着,睡得正香。

一分钟后,平静的气氛,被“老大”N’akouh的出现打破。它冲出来,肌肉感十足地双前肢立地,用重达160公斤的身躯摆出了“金刚”的经典造型。它看到记者,也看到了站在记者身边的饲养员彭培拉。几秒钟后,它肌肉松弛下来,一只胳膊伸出去,抓住一条满是树叶的枝条,放到嘴里,咀嚼着钻回自己的卧室。转身时,露出了漂亮的银背。

“你幸亏跟它喜欢的人在一起,默认你也是朋友。如果跟它讨厌的人站一块,该冲过来示威了。”彭培拉说,这是四兄弟里的大哥,跟人类的大哥一样,总是护着弟弟们。

“谁是它讨厌的人?”记者问。

“兽医。”彭培拉忍俊不禁。跟人类一样,大猩猩也“怕”医生。

4只大猩猩里,老大15岁,另外三只都是11岁。到陌生环境里会拘谨,换个地方生活,让老大操心不已。

沈志军指着馆舍上方的通风口说,从监控看,定居于此后,N’akouh甚至爬上去检查了那里。从荷兰博格斯动物园隔离到来南京红山隔离,先后两个月的隔离检疫期,需要不断面对陌生环境和新变化,对弟弟们的生活操心过度,让它吃不好、睡不好,一度暴瘦40公斤。直到对环境终于放下心来,才胖回去20公斤。

为这几只大猩猩,红山的工作人员也操心不已。

“我已经很久没有如此单纯地只养一种动物了。”已经从业10年,曾在红山考拉馆、猩猩馆、熊馆工作过的彭培拉,先是远赴荷兰提前与大猩猩熟悉,又与它们在隔离检疫区共度了一个多月。“感觉好像找到了以更高标准与动物合作的方式,尝试着更尊重它们,了解它们的节奏,站在它们的角度认识这个新场馆,给它们以探索的机会……”

比如,逐步给大猩猩开放活动空间。作为力量最大的灵长类动物,如果大猩猩对抗人类,会让开关闸门等管理工作变得异常艰难。但如果人类与它互相信任,也有默契,一切都会简单很多。“就像你有一个新朋友来家做客,你带他适应新环境。”

还有食物。大猩猩是素食动物,在荷兰时,以块根芹、莴苣等为食物。来到南京,饲养员们首先要寻找类似的食物——比如,以芹菜和大白菜代替上述两种蔬菜。

不过,论蔬菜种类,南京其实比荷兰还要丰富。适应一个月后,4只大猩猩的食谱上,已经每周有22种新鲜蔬菜,包括油麦菜、娃娃菜、上海青、苦菊等叶菜类,胡萝卜、紫薯、南瓜等块根类,芹菜、洋葱、甜椒、西兰花等其他蔬菜类。同时,每天还会获得足量的新鲜树叶。

唯一不怎么给它们吃的,是新鲜水果。对于这些最终会拥有巨大体型的动物来说,控糖要从此刻做起。“我们会把水果当成对它们的奖励。”彭培拉说。

“我们还能为动物做些什么”

沈志军记得,最早动议引进大猩猩,是2014年。

在全世界,只有大约900只圈养大猩猩。其中超过一半在欧洲动物园与水族馆协会(EAZA)大猩猩种群管理委员会(大猩猩EEP)的管理之下。要想引进大猩猩,需要首先成为其会员单位,随后,委员会将根据大猩猩种群管理及个体转移计划进行划拨。

成为会员单位并不容易。对动物园来说,除了要有动物保护和教育理念、良好的动物福利标准、大型类人猿保育研究的丰富经验,还需要有符合国际要求的大猩猩室内、室外生活空间。当然,还要有持续给予大猩猩专业照顾的团队。

沈志军还记得,2018年,外方前来红山考察时,先是参观了硬件条件。当时,红山正在改造,硬件并不理想。“没想到,外方专家的反应是,‘最重要的是在现有这个基础上,我们还能为动物做些什么。’”

真正该在乎的,是情怀和态度。沈志军说,专家们提到,在现有条件下,可以多铺一些垫料、多搭一些栖架、多放一些激发它们探索的器具……关怀体现在点点滴滴。

“我们可以一天做一次甚至几次丰容,也可以完全不做,只给动物吃饱。两者的区别是,动物是否有尊严地活着,是否能活出本来的样子。”沈志军说,所谓“丰容”,是指在圈养条件下,用一系列措施丰富野生动物生活情趣,满足动物生理心理需求,促进动物展示更多自然行为。

10年间,红山动物园自身也在进化。外方专家一次次前来,见证了红山团队在价值观、理念上的高水准。

确认函终于在2019年12月31日到来。南京红山森林动物园正式成为大猩猩EEP种群管理委员会的单一物种会员单位,也正式成为大猩猩全球种群管理的单位之一。

不过,对于红山来说,依然有很多工作要做。

首先是要为大猩猩建设一座新家。耗费7年时间,占地7000多平方米的非洲雨林馆才建成。这里模拟非洲雨林原生环境打造,有室内展厅、室外花园、独立的卧室系统,配备空调、地暖、新风等系统,展厅和卧室的串联都采用“环形通道”结构。

这里的8间卧室,为大猩猩们提供了充足选项——它们可以选择跟当天喜欢的大猩猩一起睡觉,或者独居一室。“外国专家看了之后也为这个设计点赞,我们为它们提供了更多的生活方式,会很放松。”沈志军说。

还要进行人员培训。此前,欧洲大猩猩种群管理委员会多次派专家来南京深入交流。2024年12月,红山派2名饲养员、1名兽医赴荷兰进行为期2周的饲养管理技术培训,并与4只大猩猩初次相识。

在时间、专业与理念的点滴积累中,红山终于迎来了大猩猩。

“用平等的、尊重的眼光看待动物”

大猩猩到来之前,红山动物园已经声名远扬。人们从全国各地赶来,在这家明星动物园流连忘返。

在亚洲灵长区,东白眉长臂猿一家在树枝上走来走去。丈夫“多多”正在当甩手掌柜,妻子“果果”在带孩子——按照传统,长臂猿会把宝宝抱在肚子上带着,但“果果”不是个特别传统的母亲。于是,它们爱情的结晶只能勉强抱住妈妈的腿。

不用太为宝宝担心,这已经是家里的二胎,老大就这么健康长大了。关于它们的一切,都在动物园游客和网友眼皮底下发生着。它们的名字来自网友,个性早已闻名网络。

“在红山,每一只动物都有名字,大部分是网友们集思广益来的。我们也尽量按照动物野外的生活习性,为它们模拟相应的生活环境。”红山森林动物园副园长白亚丽告诉记者。

真正的尊重,是让动物表达出自己的天性。

在冈瓦纳展区,动物来自大半个地球。这是一个以古大陆命名的展区,根据大陆漂移说,冈瓦纳大陆经过分裂,形成了今天的非洲、南美洲、南极洲、南亚次大陆等板块。这些板块的代表性物种,被放在了同一展区——包括非洲丛林、东南亚热带雨林、南美亚马孙雨林树冠层的灵长类,澳大利亚的有袋类、鸟类,南美洲的鸟类、啮齿类、杂食类和两爬类。

白亚丽介绍,有别于传统动物园按物种划分展区,在冈瓦纳动物们被混养在一起。于是,这里出现了不同物种间的共生和社交。游客们一次次记录下这个小生态中的互动,比如,这里的明星动物“杜杜”——一只白脸僧面猴,在吃橡子时,树下会有黑凤冠雉和刺豚鼠等待食物落下。

与冈瓦纳相似的,还有高黎贡展区。

位于横断山脉中西侧的高黎贡山,作为生物圈保护区,以丰富的生物资源著称。红山动物园里,打造出了模拟高黎贡山原始森林的生境。在高山峡谷、丛林、溪流之中,活跃着小熊猫、白眉长臂猿、双角犀鸟等,时不时的,长臂猿会发出几声长啸。沈志军提醒记者,“两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”,正是这种叫声。

如何对待动物,是动物园永恒的课题。

沈志军说,红山动物园一直在转变与进步。其中一个,就是提高动物福利。“过去的动物园里,再威猛的动物也得屈服于冰冷的、坚硬的钢铁和水泥。我们慢慢为它们模拟出野外的栖息地环境,大大缓解了动物的焦虑和抑郁。从十几年前改造开始,我们追求的是让动物身心健康。”

站在身心愉悦的动物面前,很多游人在其中很容易共情。

“看到我们的‘毛孩子们’活得这么健康快乐,人会映射到自己身上去。”沈志军说,“看到它们活出最本真的样子,人类心底最根本的善意与快乐也迸发出来。”

不过,因为环境太接近自然,在红山,要见到自己心仪的动物,需要一些运气或者耐心。细尾獴或许躲在自己挖的洞里,黑猩猩可能藏起来睡觉,狨猴也许在巨大的树叶、藤蔓之间穿梭……人类参观者,则被限制在窄窄的通道里,将尽可能多的空间留给了动物。

沈志军说:“人类千万不要认为动物园里面的动物是自己的附属品,我们应该用平等的、尊重的眼光看待动物,而不是高高在上。”

“从保护身边的一花一草、一鸟一虫开始”

沈志军把记者带到一片小菜园旁。目之所及,没有动物,在拥有诸多珍禽异兽的红山动物园,这里实在有些普通——地上种满了长江流域常见的花花草草。

“在动物园的展区里打造一片农田,是一件有趣又充满挑战的工作。”展板上介绍,眼前这片土地,肥料来自大象的粪便、清扫的落叶、动物使用过的木屑、北门湖捞的水草、餐厅的厨余等。

这里是本土物种保育区。沈志军说,动物园存在的目的之一,是激发人们保护动物的意识。但他也反思,人们来到动物园,看到从非洲远道而来的大象、长颈鹿、狮子、斑马,在猎奇之外,或许很难对这些动物共情。“保护动物的意识,还是要从保护身边的一花一草、一鸟一虫开始。”

地处长江流域的红山动物园,特地设置了本土化的3个生态系统展示区——农田生态系统、湿地生态系统和山林生态系统。其中,既展示生态系统里的不同物种,也展示它们彼此间的关联、物质间的循环。

就在看不见动物的农田,其实悄悄潜藏着昆虫、黄鼠狼、狗獾、刺猬和不时造访的小鸟。农田边的“刺猬花园”里,被救助的刺猬正进行野放前的训练,一旦它可以养活自己,工作人员就悄悄搭一块木板通往野外。“第二天我们发现它不在了,会非常开心。”

而在一个透过玻璃展示剖面的池塘前,聚集了一大群好奇的小朋友。里面有水草、水藻、小鱼和小虾,旁边的展板上,清晰地介绍着一个南方池塘中会出现的物种——真吻虾虎、花鳅、青鳉鱼、波氏吻虾虎、黄黝鱼、中华鳑鲏……一个青少年,可以在离开这里时,脑子里装满长江流域鱼类的名字。

另外一个小窗口中,展示的动物是蚯蚓。这在动物园中并不常见。透过玻璃窗,人们看到一件在大地上时刻进行的事——蚯蚓等“地下工作者”将枯枝败叶变成肥沃的土壤腐殖质,帮助它们“化作春泥更护花”。

红山还将一条水泥路改造成了“蚯蚓之道”。在恢复成土路的同时,不断往上面堆枯叶、木屑。1年之后,这里不但变成了蚯蚓的迁徙路线,还因为有诸多昆虫前来产卵,红外相机居然拍到了鼬獾、狗獾等前来翻找食物的画面。

沈志军说,在红山做的小实验,让他对城市生物多样性保护有了更多思考。“我们的城市在设计、规划和管理的时候,能不能也为小型兽类做一个廊道?我们在建设快速通道的时候,是不是可以留下一条保护带、绿化带,让动物可以迁徙?这些都是留给未来城市管理者的问题。”

至少,红山在探索。这里不止蚯蚓有廊道,猫科动物们也有可以“串门”的空中走廊,灵长类动物们每隔一阵可以换个环境生活。

动物园并不是一座孤岛,它身处更大的生态系统中。红山动物园自身就有大约80%属于未开发的原始森林,监测发现,这里野生兽类有9种,爬行动物有11种,鸟类有120多种。就在我们聊到这个话题时,一只黑鸢从头顶飞过,夜里它喜欢栖息在红山。

一个动物园在思考的问题,也是一个生态大国所重视的问题。(本报记者 刘少华)

《人民日报海外版》(2025年04月10日 第 06 版)