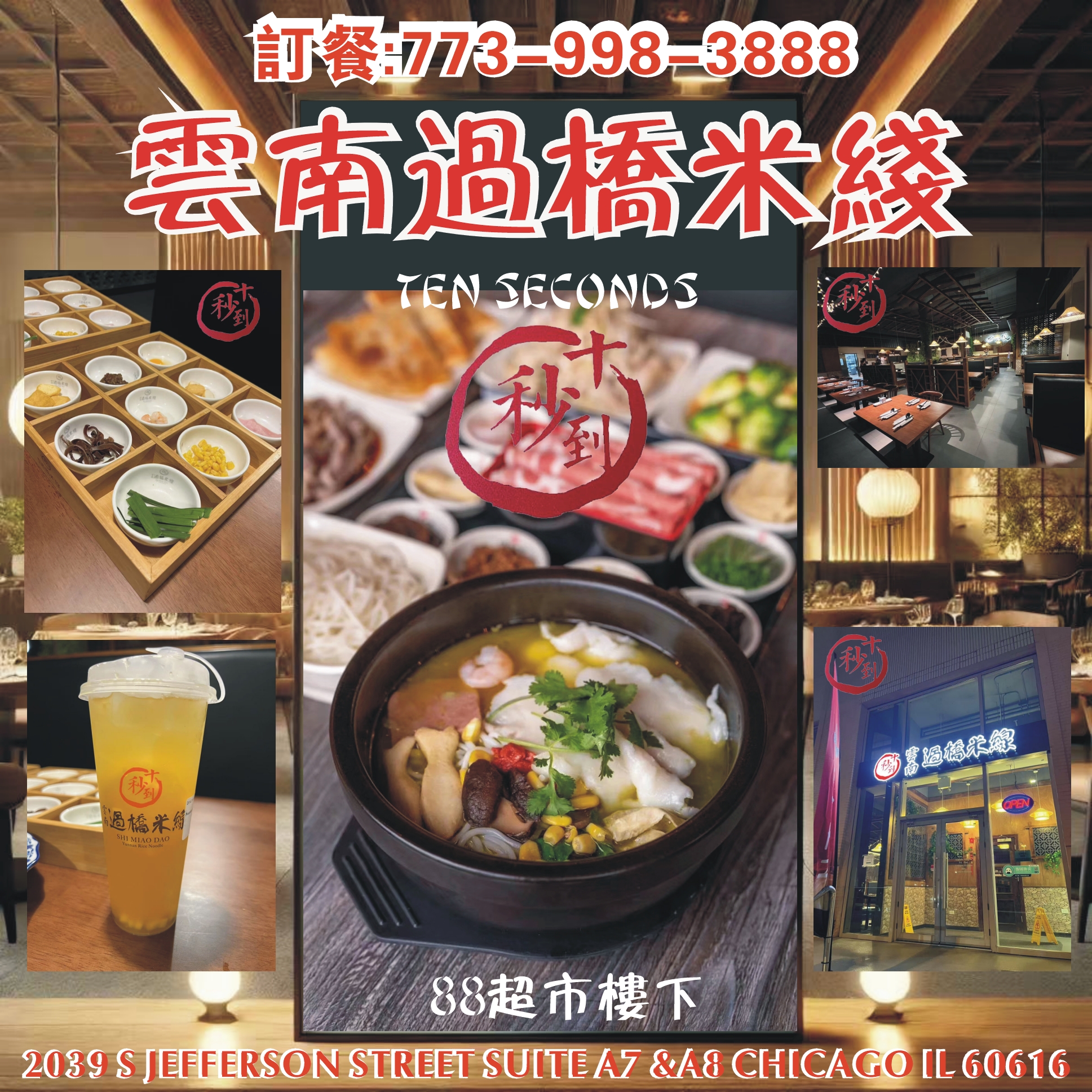

3月27日,小鹏汇天“陆地航母”飞行汽车飞行体在湖南省常德市柳叶湖旅游度假区进行飞行演示。新华社记者 陈思汗摄

4月26日,在上海市青浦区国家会展中心(上海)上海车展,广汽集团带来的量产级多旋翼飞行汽车GOVY AirCar吸引观众驻足。王玉实摄(人民视觉)

1月21日,海南飞行汽车应用示范岛项目在海南省海口市启动。苏弼坤摄(人民视觉)

5月2日,2025上海国际汽车工业展览会落下帷幕。展览会上,飞行汽车无疑是引人注目的焦点,多款飞行汽车带来的“未来交通体验”令人眼前一亮。

作为“能飞的汽车”,飞行汽车既可以像普通汽车一样在公路上行驶,又能“一键起飞”,在低空自由穿梭。如今,飞行汽车的定义已从兼具地面行驶与空中飞行能力的陆空两栖车,拓展为包含电动垂直起降航空器(eVTOL)的广义范畴。

今年以来,飞行汽车备受关注,得益于航空工业、新能源汽车、5G、人工智能等产业蓬勃发展,国产飞行汽车已积累起产业基础,在技术创新、装备水平等方面有竞争优势。当创新让汽车“长出翅膀”,飞行汽车正在“飞”入我们的生活。

技术持续突破

5月18日,在江苏省无锡市的中国航发控制系统研究所实验室内,一个黑色长匣子状的电机正在高速运转。随着转速不断提高,传感器显示电机内部的温度也在逐渐上升,而电机仍在试验台上稳定运行。

这是中国航发控制系统研究所自主研制的新型百千瓦级一体化推进电机,可适配2至3吨级纯电eVTOL主流机型。中国航发控制系统研究所电动力事业部总经理柏文峰说:“该型产品去年配装国内一款3吨级倾转旋翼eVTOL,成功完成原型机系留试飞。”

同新能源汽车类似,eVTOL规模化推广应用离不开“三电”,即电机、电池和电控。其中,电机主要为电动发动机,相当于传统燃油飞机的发动机,为航空器提供推力。其功率密度直接影响着航空器的有效载荷能力,约占航空器成本的20%。

相较于新能源汽车,飞行汽车对电机的安全性、可靠性要求更为严苛。柏文峰介绍,飞行汽车电机功率密度为新能源汽车电机的2倍,需在缩小自重的同时不断扩大输出功率,以此增加飞行的里程。此外,电机还需具备耐振动、耐冲击、耐高低温等多种极端环境适应性,提高集成化和电磁兼容水平等。“这些挑战增加了eVTOL电机市场的技术壁垒。”柏文峰说。

“预计2030年,eVTOL国内市场将达500亿元,对电机电控的需求旺盛。”中国航发控制系统研究所电动力事业部运营总监陈斐介绍,全球进入eVTOL领域较早的无人机制造企业均开始进行针对性的电机设计研发,国内部分电机电控厂商也正在加紧产品布局。

2024年中国汽车工程学会发布的飞行汽车研究报告《飞行汽车发展白皮书1.0》提出,从2025年起,飞行汽车将迈入商业化启航的1.0阶段;预计到2035年左右,智能eVTOL飞行汽车规模化应用加速,成为低空交通出行的主要运载工具;预计到2050年左右,陆空两栖飞行汽车将实现大众化应用,低空交通与地面交通深度融合,构建起三维立体智慧交通体系。

目前,国内飞行汽车行业尚处于发展初期,相关产品的大规模量产还没有出现,各类技术路线正处于并行发展阶段。飞行汽车想要真正“飞起来”仍需解决飞行续航短、飞行场景少、飞行安全如何保障等现实挑战。

传统多旋翼eVTOL依赖纯电驱动,同等动力电池在电动汽车中续航可达500公里以上,而在载1—2人的飞行器中却仅能支撑20分钟左右。为突破这一瓶颈,中国科研团队探索出多元技术路径。

东南大学研发的“东大・鲲鹏1号”除了依靠大功率动力电池外,还采用增程式航空电推进系统,相比现有纯电池驱动系统,具有大功率、长续航、高可靠等特点,飞行续航时间有望从20分钟提升至2小时以上,将在下一代陆空一体飞行汽车上应用。

小鹏汇天研制的“陆地航母”是一款量产分体式飞行汽车,以“车机分离”设计重构飞行汽车使用场景。这是一款将飞行器“藏”在后备箱的电动车,由陆行体和飞行体两部分组成。陆行体又被称作陆行“母舰”,采用三轴六轮设计,具备较好的承载能力和越野能力;飞行体则采用六旋翼双涵道的构型,机臂和桨叶均可折叠,机身主体结构和桨叶采用碳纤维材料,兼顾高强度和轻量化,同时还支持手动和自动两种驾驶模式。小鹏汇天相关工作人员说:“陆行体是一辆增程版的汽车,续航可达1000公里,满油满电情况下,可为飞行体充电6次,相当于一个移动的超充站。”

在飞行汽车安全技术方面,4月15日,中汽创智自主研发的倾转构型“江豚1号”飞行汽车验证机成功完成全模态首次公开飞行。“江豚1号”搭载的智能环境感知系统融合激光雷达、毫米波雷达与视觉传感器,可实时构建三维环境模型,实现障碍物厘米级定位与动态追踪。当验证机在预设航线上遭遇非合作飞行障碍物时,系统能够迅速完成避障路径规划,执行避让动作,全程无需人工干预。此外,飞控小脑通过AI算法实时优化飞行姿态,在不同气象条件下均可保持机身稳定,展现了飞行汽车作为“空中机器人”的安全飞行、精准操控能力。

市场前景广阔

在政策支持、技术突破、资本涌入的共同推动下,低空经济正迅猛发展。伴随市场的强劲增长,低空经济的细分领域也越来越多,其中飞行汽车尤其受到关注。在技术发展和政策制定的双重支持下,飞行汽车市场展现出巨大的发展潜力。

“中国低空经济联盟发布的《低空经济发展趋势报告》预测,到2030年,中国将诞生超100家飞行汽车企业,市场规模或突破万亿元。”广汽商贸华东区域大客户经理赵上斌认为,不论是已斩获4000台订单的小鹏“陆地航母”,还是刚刚完成缩比机试飞的“江豚1号”,虽然进度不同,但整体发展迅速,市场前景较为广阔。

在东南大学交通学院首席教授张峻屹看来,飞行汽车最大的优势在于打破地面与空中交通的界限,提供高效、灵活的立体出行方式,更适合城市低空飞行。

“它具备电动垂直起降能力,无需传统跑道,特别适合城市等空间受限区域,多采用多旋翼或倾转翼设计,兼具直升机的灵活性与固定翼飞行器的巡航效率,普遍采用电驱动系统,具备低噪声、低排放等环保优势,是绿色空中出行的重要方向。”张峻屹说,面临堵车或者道路曲折等各类情况,飞行汽车能提前安排航线,节约时间成本;此外,飞行汽车也适用于苏州等没有民用机场的城市;与高铁相比,其最大的优势是便利性,通常乘坐高铁,需要先乘坐地铁或出租车抵达高铁站,但飞行汽车可以深入城市。

“打飞的”去机场坐飞机是什么感受?想象一下,在早晚高峰时段,从四川省成都高新区出发,开车需半个多小时才能抵达成都双流国际机场T2航站楼。但如果乘坐eVTOL,时间只需要3分钟左右。这一场景或照进现实。

近日,四川沃飞长空科技发展有限公司(简称沃飞长空)与川航集团四川通用航空投资管理有限责任公司(简称川航通航)举行战略合作签约仪式,双方将依托自身资源,联合推进“民航+低空出行”城市接驳场景落地,并在eVTOL试飞测试、飞机维修等领域开展深度合作。这是国内eVTOL企业与民航航空公司首次全面合作,成为eVTOL实现商业化的重要一步。

根据合作,双方将聚焦低空出行,以eVTOL作为支线运输工具,合作探索“民航+低空出行”的联程服务,衔接川航航班与城市内部、景区之间的点对点交通,让“打飞的”去机场成为市民生活中的出行新选择。

“比如双方将联合打造机场至城市核心区、机场至景区的接驳航线等专线。”沃飞长空CEO兼首席科学家郭亮介绍,通过联合打造一批低空经济先行示范应用场景,将构建起短途飞行网络,并逐步开展载客运营、应急救援、低空旅游等试点应用,进一步扩大“飞行汽车”的覆盖范围。

出行时间与价格是市民关注的焦点之一。“现在地面有网约车,未来空中或许有网约‘飞行汽车’。”沃飞长空首席市场官费岚介绍,“飞行汽车”规模化应用后,出行成本将降低,价格大约为专车价格的两到三倍,可节约时间80%以上。

3月27日,小鹏汇天“陆地航母”在湖南省常德市举行了首飞仪式。在现场演示环节,“陆地航母”模拟了跨湖面飞行的应用场景,飞行器从陆行“母舰”自动分离后,机臂缓缓展开,自大唐司马牌坊平稳起飞,上升至40米高度,跨越环湖马路,在柳叶湖上空盘旋一周后安全降落。“陆地航母”湖南首飞为低空交通、低空文旅增添了无限可能。

5月18日,在江苏省南京市低空综合飞行基地,中汽创智科技有限公司新研发的“江豚1号”飞行汽车停靠于此,该公司团队在做试飞前最后的调试。

“今天我们试飞的是1∶4缩比机,用来验证飞控、AI以及硬件性能等。试飞速度为120公里/小时,飞行高度100米。”该公司飞行汽车项目组结构设计工程师李炳城说。发令声响起,它直接从地面垂直升空,在空中悬停片刻后,快速冲上云霄,8分钟后,顺利完成了8公里的试飞路程并返航。

“我们瞄准飞得好、航速快、成本低目标,按照一小时经济圈的飞行里程设计,计划将于明年完成全尺寸样机的研制,此次试飞完成了预期的任务。原型机研制出来后,航程约300公里,航速约200公里/小时,载客6人,届时,从南京打个‘飞的’,只需1个多小时就能到达上海。”李炳城说。

完善制度保障

随着低空经济相关产业加速拓展至立体交通领域,涉及飞行汽车管理的法律和制度也在逐步完善。从法律定位到责任划分,飞行汽车商业化正在制度安全与技术突破间找到“最大公约数”。

清华大学车辆与运载学院教授、飞行汽车动力研究中心主任张扬军认为,要从国家战略层面进行顶层设计,统筹协调资源,推动协同发展。同时,要明晰战略方向、探索实施路径、梳理关键技术、突出重点任务。推动国际科技合作、完善政策法规体系、加速基础设施建设以及注重安全与伦理,为飞行汽车的规模化应用和全球竞争力提供坚实保障。

“安全性是飞行汽车发展的前提。飞行汽车作为新型电动、智能低空飞行器,可靠性需达到航空级标准。其适航安全问题是一个全新领域,需要确保在各种复杂场景下仍能安全运行。”张扬军说。

中国政法大学国际法学院副教授孔得建认为,飞行汽车需在汽车、飞行器两套体系下分别进行监管。孔得建对笔者说:“当作为汽车在地面行驶时,须严格遵守《道路交通安全法》,符合汽车生产标准并取得机动车合格证,若升空飞行,则纳入航空监管体系,需按照航空器管理要求申请适航证。飞行汽车必须遵循现有法律体系,只要涉及飞行,无论高度如何,都需遵循民航领域的安全管理规则,尤其是120米以上的管制空域,飞行前必须完成适航认证并申报飞行计划。”

在制度建设上,飞行安全、空域划分、适航标准等核心规则,均由国家相关单位统一管理。这意味着未来跨区域通行的规则统一性有制度保障。地方政府的角色则聚焦于基础设施建设,如规划起降场、建设低空雷达网络,以及在景区短途通勤等场景化应用中开展试点探索。孔得建说:“汽车的生产标准、驾驶规则由国家统一制定,地方可自主建设高速公路、停车场并开展驾驶员培训。航空领域同理,机场、地面引导设施等基础设施建设也是由地方政府负责执行。”

展望飞行汽车未来落地,孔得建认为将存在两种可能的路径。短期内,受限于适航认证难度,企业可能推出限高120米、仅具备简单垂直起降能力的产品,这类设备主要用于短途体验或高端消费场景。长期来看,若要实现真正意义上的“空中汽车”商业化运营(即能在管制空域合法飞行并载人跨省通行),不仅需要解决飞行稳定性、动力系统可靠性等技术问题,更需等待配套法规体系的成熟。(杨俊峰 林嘉凯)

《人民日报海外版》(2025年05月27日 第 05 版)