杨梦雨。

马瑞。

韩璐。

郑研。陈雷摄

许新悦。

周逸楠。除署名外,均为受访者供图

坚定支教初心

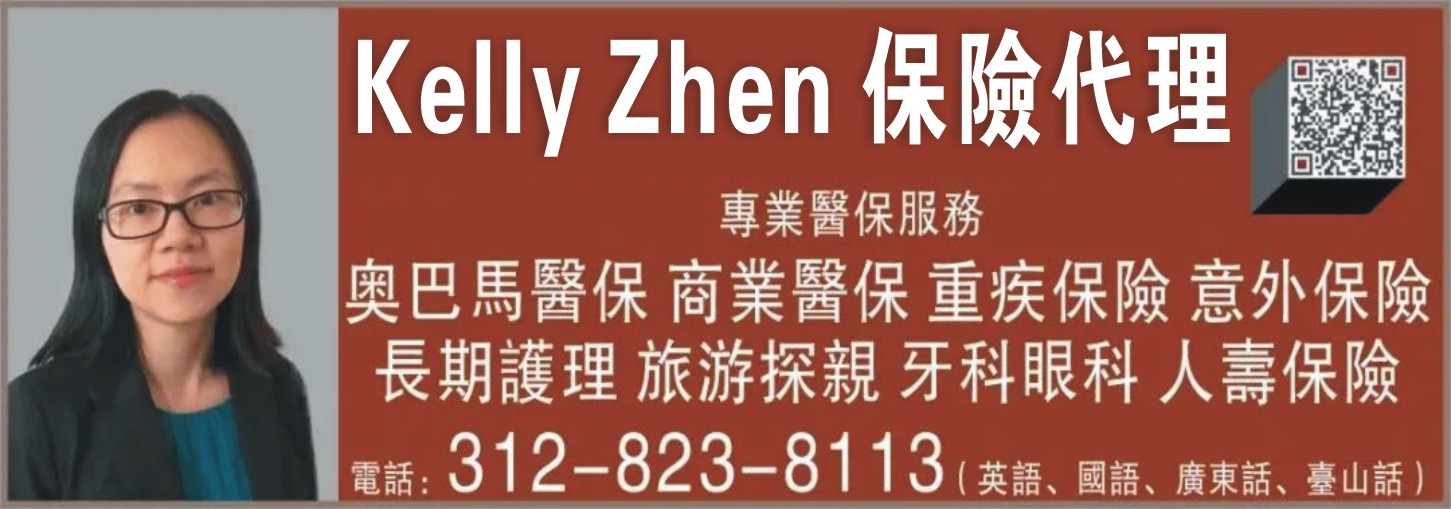

■ 杨梦雨 新疆财经大学

2020年10月,我告别家乡河南,前往位于新疆乌鲁木齐的新疆财经大学读书。3000多公里的旅程,飞机窗外的景色从葱郁的绿色渐变为苍黄,广袤的平原也被起伏的山脉取代。我知道,这座远离海洋的城市,将成为我大学四年生活的舞台,见证我的成长。

念大学时,我积极参与学校各类活动,游览了新疆不同地方。当看到孩子们一张张稚嫩的脸庞时,一颗支教的种子在我心中生根发芽。大四开始前,我毫不犹豫地递交了支教团的报名表,并在不久后,如愿成为喀什地区伽师县技工学校的一名支教老师。

如何让课堂更加生动有趣?我尝试给学生们播放展现不同城市风土人情的短视频,分享我和身边人的故事。课后,我也常常与学生们敞开心扉,倾听他们的想法。慢慢地,我的努力开始有了回报。“老师,我以后要去你的家乡看看”“我一定要考上大学!”听到学生们的这些话语,我感到无比欣慰。

支教期间,我还积极参与志愿活动。记得在西克尔库勒镇苏坎阿斯特小学开展“我们爱科学”活动时,孩子们对人类起源的奥秘惊叹不已,对简单的科学现象充满好奇。活动结束时,孩子们不舍得分开,一直将我送到校门口。那一刻,我深深地认识到,我们不仅是在传播知识,更是在与孩子们建立情感纽带。

支教不是单向给予,而是生命与生命的相互照亮。当我用知识为孩子们推开一扇窗时,他们用纯真的热爱让我坚定了支教的初心。在这片戈壁风沙中,我们共同成长。

支教经历让我体会到了教育的独特魅力。教学,既是“传道授业解惑”,更是一个自我成长的过程。在帮助他人的同时,也温暖自己。未来,我将带着这份宝贵的收获,以“苔花如米小,也学牡丹开”的勇气,继续书写青年人的担当。

(本报记者 阿尔达克采访整理)

一直奔跑在路上

■ 马 瑞 吉林大学

我是吉林大学的一名大四在校生,也是一名马拉松运动员。上初中时,我便爱上了奔跑。11年的长跑经历,我从省运会跑到全国大学生田径锦标赛,再奔向成都大运会,足迹也从东北跑向全国。带着热爱,我一直奔跑在路上。

马拉松,是一个需要付出很长时间来积累的项目。每一次心跳加速,每一次呼吸急促,每一次汗水滴落,都是向前的必经历程。不仅需要良好体能,更需要坚强意志,体力和耐力缺一不可。这是一个久久为功的过程,更是一个持续超越自我的旅程。

一直奔跑在路上的我也取得了一些成绩,多次登上国际国内赛事领奖台。最自豪的便是2023年在成都参加大运会,为国出战。这是我最难忘的经历,能够接触很多国家优秀青年运动员,和他们同台竞技十分难得。走上赛道,内心只有一个想法,“向前,再向前;快一点,再快一点!”风在耳旁呼啸,脚步愈发坚定。最终,我和队友们在男子半程马拉松团体决赛中斩获银牌,实现了为国争光的梦想。

无数滴汗水浇灌,才能拥有一瞬绽放的机会。成绩的背后,离不开日复一日地训练。自上初中起,只要无特殊情况,我每天都会坚持科学训练,一圈又一圈奔跑,一次又一次突破。在高强度训练下,我的耐力、爆发力和意志力都有了显著提升,每次看到成绩稳步提高,都让我感到高兴,更让我对下一次突破充满期待。

如今,在国家大力支持下,优质的竞赛场地、训练条件和完善的保障机制,有助于让青年运动员的发挥越来越好。

今年夏天,世界大学生夏季运动会将在德国举办。最近,我也在加紧训练,把自己调整到最佳状态,不断超越自我,争取在国外为祖国赢得荣誉。

(本报记者 郑智文采访整理)

继续传承马兰精神

■ 韩 璐 南京航空航天大学

我是南京航空航天大学核工程与核技术专业本科生,也是“马兰之声”志愿服务宣讲团队长。我们专业创始人、中国科学院院士陈达曾在新疆马兰基地为祖国核事业默默奉献数十年。为寻访陈达院士曾经的足迹,我之前带领团队跨越3600公里深入马兰基地,开展了一场跨越时空的精神传承之旅。

站在先辈奋斗过的热土上,聆听先辈们的奋斗故事,我们更能体会自己肩上扛着的职责使命。如何让更多人了解先辈们的故事?实地调研梳理了老一辈科技工作者的经历后,我们创新采用“沉浸式宣讲+互动式体验”模式,以马兰花为切入点,将先辈们的故事转化为系列主题网上微团课,越来越多人了解了马兰花背后的动人故事。

在当地小学,我们打造“核科普+”特色课程体系。通过“核知识科普”“航模制作”等多项趣味实验,孩子们心中种下了“国防梦”的种子。开设“漆扇绘初心”“衍纸颂精神”等传统文化体验课,将科学家精神具象化为可触可感的艺术创作。情景剧《马兰花开》再现核试验基地的奋斗经历,我们与当地学生共同编排演出,成为流动的思政课堂。

“老师,我长大要当核科学家!”“原来核这么安全有趣!”孩子们真挚的反馈让我们倍感振奋。一次活动结束后,我们和孩子们在校园里的马兰花圃共同种植了马兰花,并约定在不远的将来再见面。

要把马兰基地的故事讲给更多人听。团队累计进中小学、社区开展宣讲数十次,影响人数持续增加。去年,我带领团队参加第七届中国青年志愿服务项目大赛,获文明实践赛道金奖。这些还远远不够,我们一直在集思广益,努力创新传播方式,让“马兰花”继续绽放在祖国各地。

未来,我将继续传承马兰精神,以硬“核”青年的青春姿态传承红色基因,用青春实践实现“强国有我”。

(本报记者 白光迪采访整理)

在牧场做“营养师”

■ 郑 研 河北农业大学

春意盎然,微风吹来饲料发酵的淡淡清香,一排排牛栏内,一头头牛悠闲溜达,懒洋洋地晒着太阳。这座牧场南端的两栏围产期母牛,是我这几个月的重点观察对象。

00后的我正在河北农业大学动物科技学院畜牧专业攻读硕士学位。不久前,我来到邢台市任泽区西固城镇的中普农业有限公司牧场,着手进行母牛繁育相关的研究课题。

该牧场规模庞大,是河北省现代农业产业技术体系肉牛产业创新团队的示范基地,拥有超过8500头牛,其中6000多头是成年母牛。我的研究重点是有机微量元素对围产期母牛的体况、消化、免疫、产后发情等指标以及犊牛相关指标的影响。

初到牧场当天,我聆听了产业需求对接座谈会的充分讨论。这场讨论,让我深刻体会到技术创新对养殖企业的重要性。

会议结束后,我便留在牧场开始试验。导师反复强调,要深入一线,勤于实践,不畏辛劳。特别是对于实验母牛,必须每日观察并详细记录。

在牧场的日常生活中,我每天清晨5点半起床,6点开始拌饲料、喂牛。我需要定期为牛只采血、采粪便,进行化验分析,确保试验期间按照要求喂养。科研工作虽有其“高大上”的一面,但离不开日复一日地积累。

牧场广阔,为了方便工作,场方为我提供了一辆山地自行车代步。每次喂完实验母牛后,我骑车四处观察、学习:新出生的小牛犊逐渐能够站立,这标志着它们成功渡过了生命中的第一道难关;在温顺的牛群中,偶尔也会有几头活泼好动,高兴时会欢快跳跃……

我所学的专业非常注重实践,我渴望在田间地头学习知识、提升技能。希望将来能从事畜牧养殖工作,学以致用,知农爱农,用我的专业知识为畜牧行业贡献自己的力量。

(本报记者 张腾扬采访整理)

从“小锄头”到“小青芒”

■ 许新悦 广西大学

我是广西大学运动训练专业的学生,也是学校大学生志愿者联合会的副主席。将专业知识与社会实践结合起来,既是专业课程的要求,也是我一直以来的追求。在我看来,志愿服务活动为课堂到实践搭建了绝佳平台。

广西大学的志愿者有一个可爱且务实的名字,“小锄头”。从大一新生阶段开始,我就深受学校浓厚志愿服务氛围的感召,跟着师兄师姐参与各项体育赛事的志愿服务活动,我们就像一把把“小锄头”,助力赛事公平、维护赛场秩序、保障赛事安全……哪里有需要,我们就出现在哪里。

2023年11月,首届全国学生(青年)运动会在广西南宁开幕。我有幸成为了大赛志愿者“小青芒”队伍的一员,并作为学生代表与志愿者代表发言、领誓,还担任了大赛羽毛球项目学生志愿者负责人。运动员在赛场上挥汗奋战,志愿者在场边健步如飞。比赛期间我和团队圆满完成了各项志愿服务任务,我个人荣获大赛“个人道德风尚奖”,并被授予“优秀志愿者”称号。

赛场外,我积极参与社区志愿服务。为老年人教授“五禽戏”“健体操”,给特殊儿童上一节丰富有趣的体育课,到幼儿园给孩子们演一场生动的防溺水及溺水自救知识情景剧……志愿活动已融入我的学习和生活,成为生命中不可分割的一部分。

我常常被问:“志愿服务苦吗?累吗?”答案是肯定的。但为他人创造价值收获的幸福与快乐,能把过程里的艰辛与苦涩,酿成心底里最甜蜜的记忆。如今,我已从学校志愿活动的“跟随者”变成“带头人”,但“小锄头”的初心不会改变,我将继续用手中的“小锄头”努力耕耘,在志愿服务中谱写青春之歌。

(本报记者 李维俊采访整理)

为中非合作贡献力量

■ 周逸楠 浙江师范大学

我是浙江师范大学非洲研究院政治学专业的一名硕士研究生。在本科阶段时,班上一位来自喀麦隆的留学生讲述他们国家农村粮食短缺的困境,这深深触动了我。他的话语中饱含着对家乡的牵挂,也流露出面对现实的无奈。他描绘的场景让我仿佛看到了那片遥远的非洲土地上,人们对粮食自给自足的期望。从那一刻起,我便下定决心,要更加深入地关注非洲、了解非洲,用自身所学尽可能地帮助当地民众。也正是这个原因,我来到浙江师范大学非洲研究院继续深造,希望能在中非合作的广阔舞台上,贡献一份属于我的青春力量。

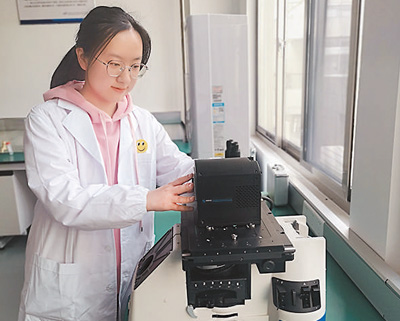

读研后,我联系本院与生命科学学院的同学共同组建了“薇梦非扬”团队,开启了一场跨学科、跨国界的探索之旅。非洲本地水稻产量不高,且很多国家的本土稻种无法适应当地的气候与市场。我们希望用中国在农业科技领域积累的经验,帮助非洲选育出更抗逆、更高产、更适配本土生态的优质稻种。

为了达成这一目标,团队深入田间地头、拜访农户专家,只为找出影响水稻产量的关键症结。在实地调研基础上,团队联合大学实验室,成功培育出一款具有抗洪涝特性的本土水稻新品系。它不仅能显著提高水稻在极端天气下的存活率,还能帮助当地农户降本增效、稳定收益。

有人问:“你们这群大学生为什么愿意奔波万里,投身这片遥远的土地?”我想,答案或许正藏在那一行行在稻田中挺立的稻穗里——那是我们团队的技术结晶,更是我们这一代青年肩上的责任。当代青年生逢其时,施展才干的舞台无比广阔。我愿将青春写在中非农业合作的田野上,播下一粒又一粒充满希望的种子。

(本报记者 窦 皓采访整理)

《人民日报海外版》(2025年04月17日 第 12 版)